AIエージェントは、目標達成のために自律的に計画、実行、適応を行うAIシステムです。

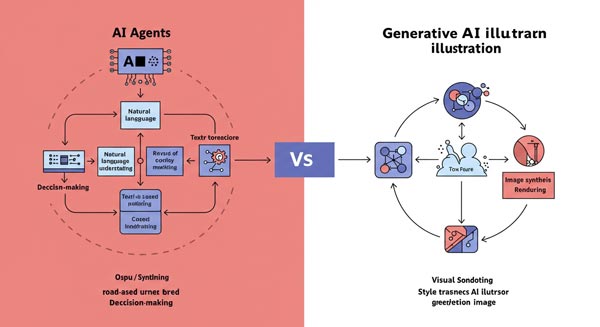

「作る」生成AIと「行動する」AIエージェント、それぞれの混同しがちなこの2つの違いと活用法を調査しました。

この記事では、対話が得意な生成AIと、自律的にタスクをこなすAIエージェントの役割の違いを徹底解説していきます!

AIエージェントと生成AIの定義

AI技術の進化により、生成AIとAIエージェントはそれぞれ異なる特徴と役割を持つ技術として認識されています。

生成AIは、与えられた指示に基づいて新しいコンテンツ(テキスト、画像、音声など)を生成することに特化しています。一方、AIエージェントは、設定された目標を達成するために、情報を収集し、自律的に判断して複数のタスクを実行します。

以下で、それぞれの定義を再確認してみます。

生成AIとは?

生成AIは、人工知能の一種で、「ジェネレーティブAI」とも呼ばれます。

テキスト、画像、音声、動画など、多様な形式の新しいコンテンツをゼロから生み出すことに特化した技術です。

従来のAIが特定のタスクを自動化したり、既存のデータを分析して予測を行ったりすることを主な目的としていたのに対し、生成AIは学習済みのデータに含まれるパターンや関係性を深く理解し、それを基にまだ存在しないオリジナルのコンテンツを創造します。

主に以下のような特徴を持っています。

- 大量のデータから学習し、そこから新しいコンテンツを生成することが得意

- 人間が入力する「プロンプト(指示文)」に基づき、テキスト、画像、音声、動画など多様なコンテンツをアウトプットできる

- 創造的な作業や表現が求められる領域で活用が進む

AIエージェントとは?

AIエージェントは、特定の目標達成を目指し、自律的にタスクを遂行するAIシステムです。

生成AIが指示に基づいてコンテンツを「生成」するのに対し、AIエージェントは目標のために情報を収集、分析し、計画を立てて行動を「実行」することに重点を置いています。

この自律性により、人間が逐一指示を出す必要がなく、複雑な業務やタスクを効率的に進めることができます。

生成AIとは違い、以下のような特徴があります。

- 特定の目標を設定すると必要な情報を収集し、計画を立て、行動し、タスクを実行

- 自律性と意思決定能力により、人間の指示を待たずに複雑な仕事を進める機能を持つ

- 人間とチームメンバーとして協働するような役割も担える

AIエージェントと生成AIの技術的な違い

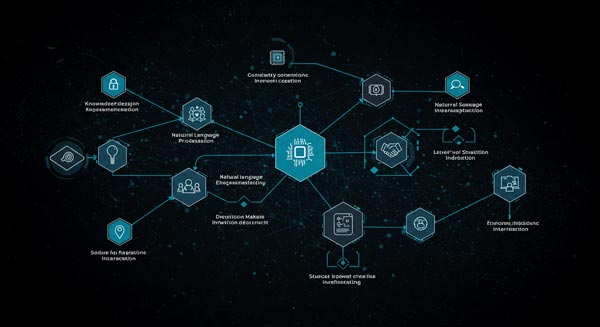

AIエージェントと生成AIの技術的な違いは、そのモデル設計と入出力処理に顕著に表れています。

生成AIは、新しいコンテンツの「創造」を目的としているため、Transformerのようなテキストや画像生成に特化したモデルが採用されています。

AIエージェントは「目標達成のための自律的な行動」に重点を置いているため、強化学習や複雑な意思決定アルゴリズムを用いたモデルが設計されています。

これにより、AIエージェントは環境からのフィードバックを学習し、最適な行動を選択することができます。また、テキスト、音声、画像など多様なデータを統合的に処理できるマルチモーダルモデルも活用されています。

AIエージェントと生成AIの技術的な違い

モデル設計の違い

生成AIはプロンプトなどの指示から新しい文章や画像を生み出すことに特化し、代表例としてTransformerモデルが活躍しています。出力されたコンテンツの活用はユーザー次第です。一方AIエージェントは「目標達成」に主眼を置き、強化学習で環境のフィードバックを活かし最適な行動を選択します。さらに、複雑な意思決定や多様なデータを統合的に扱うマルチモーダルモデルも重要な役割を担っています。

入力・出力の処理の違い

生成AIは、シンプルなプロンプト入力から新しいテキストや画像を生成しますが、生成物の活用はユーザー任せです。一方、AIエージェントは多様なデータを解析し、状況に応じた判断や具体的な行動を自ら実行します。生成AIが「創造」に特化しているのに対し、AIエージェントは「行動と意思決定」を担う点が大きな違いです。

AIエージェントと生成AIの活用場面の違い

生成AIは、テキストや画像、音声など、新しいコンテンツを創造することに特化しています。

ブログ記事作成、広告コピー作成、デザインラフ制作などのクリエイティブな作業やコンテンツ生成に主に活用されます。

それぞれの活用シーンをまとめました。

生成AIの主な活用領域

生成AIは、新しいコンテンツを生み出すことに特化した技術で、以下のような作業に使われています。

- テキスト生成

-

1. コンテンツ制作・マーケティング分野

- ブログ記事・ウェブコンテンツ作成:SEO対策を考慮した記事の下書きや構成案の生成

- 広告コピー・キャッチコピー:商品やサービスの魅力を伝える短文の大量生成

- SNS投稿文:X、Instagram、LinkedInなどプラットフォーム別の最適な投稿文作成

- メールマーケティング:顧客セグメント別のパーソナライズされたメール文面生成

2. ビジネス文書・業務効率化

- 議事録作成:会議の音声データから要点をまとめた議事録の自動生成

- 報告書・提案書:データを基にした分析レポートや企画提案書の下書き作成

- 契約書・法務文書:定型的な契約書のテンプレート作成(ただし、法的確認は必須)

- 社内マニュアル:業務手順や操作方法を分かりやすく説明する文書作成

3. カスタマーサポート・コミュニケーション

- チャットボット応答:顧客からの問い合わせに対する自然で適切な回答生成

- FAQ作成:よくある質問とその回答を自動生成・更新

- 多言語対応:同じ内容を複数言語で自然に表現

- お詫び文・案内文:状況に応じた適切なトーンでの顧客対応文書

4. 教育・学習支援

- 教材作成:学習レベルに応じた問題文や解説文の生成

- 要約作成:長文の学術論文や資料を分かりやすく要約

- 翻訳・言語学習:自然な翻訳文や語学学習用例文の生成

- レポート添削:学生のレポートに対する建設的なフィードバック文生成

5. クリエイティブ・エンターテインメント

- 小説・脚本:物語のプロット作成やキャラクター設定の支援

- 詩・歌詞:テーマに沿った創作詩や楽曲の歌詞生成

- ゲームシナリオ:RPGやアドベンチャーゲームのストーリー展開

- キャラクター対話:ゲームやアニメキャラクターの自然な会話文

- 画像生成

-

1. クリエイティブ分野

- アート作品の制作:アーティストがアイデアスケッチを素早く作成したり、新しいスタイルを探求したりするのに使われています

- 広告・マーケティング:商品画像やキャンペーンビジュアルの制作コストを大幅に削減できます

- ゲーム・映画業界:キャラクターデザインや背景画像の大量生成に活用されています

2. ビジネス活用

- ECサイト:商品の様々なバリエーション画像を効率的に作成

- 不動産:まだ建設されていない物件の完成予想図作成

- ファッション:新しいデザインのプロトタイプ制作

3. 技術的な用途

- データ拡張:機械学習用の訓練データを増やすため

- 画像修復・編集:古い写真の復元や、画像の一部を自然に補完

- 音声生成の活用領域

-

1. 音声合成・クローニング

- テキスト読み上げ:ナレーション、オーディオブック制作が格段に効率化されています

- 音声アシスタント:より自然で人間らしい対話が可能になりました

- 多言語対応:同じ人の声で複数言語を話させることができます

2. 音楽・音響制作

- 楽曲生成:MusicLMやMubert、AIVA等で様々なジャンルの音楽を自動作成

- 効果音制作:ゲームや映像制作での効果音生成

- 歌声合成:ボーカロイドの進化版として、より自然な歌声を生成

- 映像生成の活用領域

-

1. 動画コンテンツ制作

- ショート動画:TikTokやYouTube Shorts用のコンテンツ自動生成

- 教育コンテンツ:説明動画やプレゼンテーション映像の制作

- 広告映像:商品紹介動画やCMの効率的な制作

2. エンターテイメント

- アニメーション:キャラクターの動きや背景映像の生成

- 映画・ドラマ:VFXや背景映像、デジタルヒューマンの活用

- バーチャルインフルエンサー:完全にAIで生成されたキャラクターによる動画配信

AIエージェントの主な活用場面

AIエージェントは、その自律的な判断能力とタスク遂行能力を活かして、様々な分野で活用されています。

単に定型作業を自動化するだけでなく、状況に応じた判断が必要な非定型業務にも対応できるため、幅広い分野での業務効率化や生産性向上に貢献しています。

以下に、その活用場面を各シーンごとに解説します。

- 自律的なカスタマーサポート

-

1. ECサイト・小売業

- 商品の詳細説明、在庫確認、配送状況の問い合わせ

- 返品・交換手続きの案内

- おすすめ商品の提案

2. 金融・保険業界

- 口座残高照会、取引履歴の説明

- 保険の適用範囲や請求手続きの案内

- 住宅ローンなど複雑な商品の初期相談

3. 通信・IT業界

- 技術的なトラブルシューティング

- 料金プランの変更手続き

- 新サービスの説明と申し込み受付

- スケジュール管理やタスクの自動化

-

1. カレンダー統合と最適化

- 複数のカレンダー(Google、Outlook、Apple)を統合管理

- 会議の重複チェックや空き時間の自動検出

- 移動時間を考慮した現実的なスケジューリング

- 参加者全員の都合を考慮した最適な会議時間の提案

2. 業務プロセスの自動化

- 顧客からの問い合わせの一次対応

- 契約書の定型部分の自動生成

- プロジェクト進捗の自動追跡とアラート

3. 技術的な用途

- データ拡張:機械学習用の訓練データを増やすため

- 画像修復・編集:古い写真の復元や、画像の一部を自然に補完

これまでは、膨大なデータ処理に時間がかかり、意思決定も先延ばしになりがちだった内容でも、AIエージェントのおかげで最適解を見つけやすくなっています。

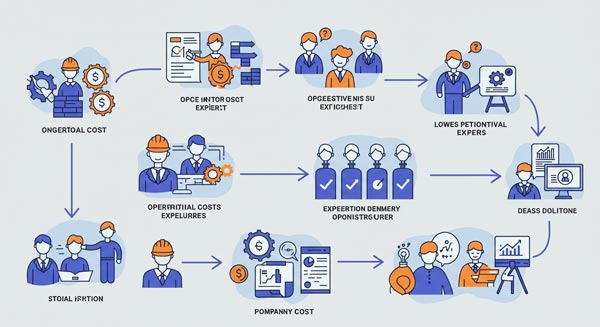

AIエージェントや生成AIを利用する上での課題

AIエージェントや生成AIは業務効率化やイノベーションをもたらす一方で、導入・運用にはさまざまな課題も存在します。

ここでは、信頼性・コスト・人材育成など、AI活用で押さえておきたい主要な課題と、その対策ポイントを解説します。

出力の信頼性とハルシネーション問題

信頼性の問題

AIエージェントや生成AIは学習データに基づき応答・生成しますが、データの偏りや誤りにより不正確な情報やハルシネーションを出力するリスクがあります。企業活動でAIを利用する際は、出力内容の確認とチェック体制の徹底、さらに多様性・公平性を考慮した質の高い学習データの確保が信頼性向上に不可欠です。

倫理とプライバシーの問題

AIが学習したデータに偏りがある場合、不適切なコンテンツや誤った情報を生成するリスクがあります。また、AIエージェントが独自の判断でデータを不正利用したり、利用データに機密情報や個人情報が含まれていたりする場合、情報漏洩やプライバシー侵害につながる可能性があります。これらの問題を防ぐためには、学習データの質管理やAIの利用ガイドライン設定が不可欠です。

運用コストと専門知識の必要性

AIエージェントや生成AIの導入には、初期費用や運用コスト、専門人材の確保といった課題があります。効果的な活用には、導入目的や運用方法の明確化、従業員への研修を通じたリテラシー向上が不可欠です。これらにより無駄なコストを抑え、AI導入の成果を最大化できます。

AIエージェントと生成AIの違いを理解して適材適所で活用しよう

AIエージェントと生成AIは、それぞれ異なる目的と特徴を持つ技術です。

自律的な行動ができるAIエージェントのほうが技術的に進化していると言えますが、どのような場面でも活用できるというわけではありません。活用したい場面に応じて使い分けることが必要です。

将来人間のように行動できるAIが主流となり、「エージェント」や「生成」などの言葉が使われないような時代が来るかもしれません。